Blog

Blog

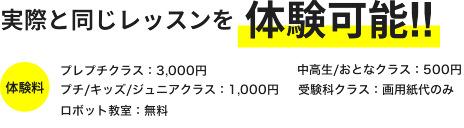

芸大美大受験科 2024.06.19

日本画実習 芸大美大受験科

こんにちは。受験科講師の三浦です。

この度は、受験科・昼間部で行った日本画実習をご紹介します。

今回の日本画実習は4単位(1単位3時間半)、2日間にかけて行いました。

花や果物をモチーフに、水干絵具や岩絵具といった日本画の絵具を用いて絵を描くという内容です。

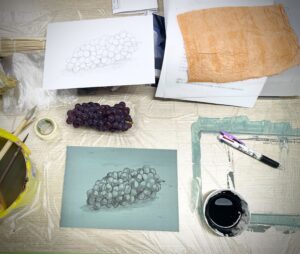

まずは日本画とは何か、日本画ではどんな道具を使うかという説明を行いました。

机に日本画で使う道具を広げ、一つひとつ示しながら説明をします。

その後画用紙にデッサンをしていきます。

今回の日本画は和紙のボードに描きますが、いきなり和紙に鉛筆で描くことは難しく、別の紙に下図を描き、描いた図を和紙のボードに転写する必要があります。

画用紙にデッサンをしたら、そこにトレーシングペーパーを重ね、和紙のボードに転写する線を抽出していきます。

トレーシングペーパーに抽出した線を、念紙(日本画制作に用いる転写用紙)を用いて、下地を塗った和紙のボードに転写し、やっと本画メインの作業に移ります。

ここまで約3時間半。

日本画は実制作までの道のりが長いです。

ここからは骨描きという作業に移ります。

骨描きとは、転写した図を墨の線でなぞることです。

線が均一な太さになるよう、慎重になぞっていきます。

あちこちから「難しい……」「うまくできない……」と声が聞こえてきました。

それでもみな、一生懸命ていねいに線をなぞってくれました。

骨描きが終わり、やっと絵具の作業に入ります。

しかしここでも一手間。

絵の具作りから始めます。

お皿に絵具を出して膠と溶き合わせ、水を加えたら絵具の完成です。

まずは扱いやすい細かい粒子の絵具から使っていきます。

ある程度塗れてきたら粗い粒子の絵具を使います。

どんどん塗り重ね、日本画らしい厚みが出てきました。

思うように絵具が発色せず、苦戦している様子も見受けられました。

「絵具の性質に弄ばれてる……」と嘆く姿も。

確かに、日本画の絵具は色の違いだけでなく、性質や粒子の粗さにもばらつきがあるためコントロールが難しいです。

私自身、日々の制作において、失敗した……と頭を抱えることがあります。

でもそんな扱いづらさも画材の魅力の一部と言えます。

失敗したと思った部分が後にいい味を出す要素になるのも日本画の面白いところです。

ある生徒は「手に負えなさが楽しいのかも?」と呟いていました。

これには深く同意します!

各々画材の特性を乗りこなし作業を進め、4単位目には魅力的な作品ができあがりました。

にじみを生かして背景を塗った作品や、岩絵具を盛り上げて塗った作品もあり、バリエーションに富んでいて非常に見応えがあります。

中には落款風のサインを右下に入れた生徒も。

画面が引き締まって見えてかっこいいですね。

今回の実習では日本画制作を体験していただきましたが、これからも機会があればぜひまた日本画を描いてみてほしいと思います。

また日本画に興味を持つことで、日本の美術の歴史や伝統に想いを馳せてくれたら嬉しいです。

以上、日本画実習のご紹介でした。

三浦綾花 芸大美大美術系高校受験科担当